Unendliche Spielverlängerung

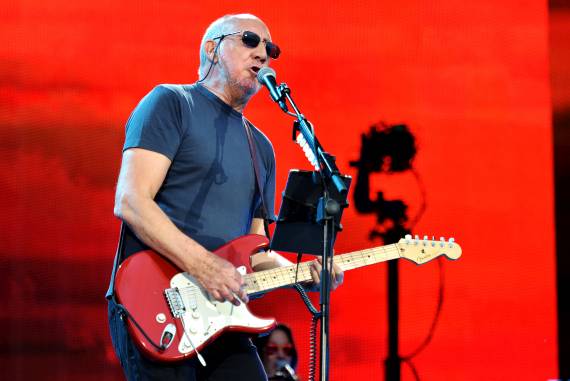

Pete Townshend zerschmetterte seine Gitarren auf der Bühne – und erweiterte den Wortschatz der Rockmusik um stilprägende Begriffe wie „Powerchord“ und „Feedback“. Im Mai wurde der musikalische Kopf der britischen Band The Who 75 Jahre alt. PUBLIC-Autor Olaf Neumann, der Townshend persönlich kennenlernte, blickt auf dessen Leben zurück

„People try to put us down (Talkin’ ‘bout my generation)“ ist die wohl berühmteste gestotterte Zeile in der Geschichte der Rockmusik. Der 19-jährige Pete Townshend schrieb sie 1964 als Teil von „My Generation“ – der Hymne der britischen Mod-Subkultur schlechthin. Der in London geborene Gitarrist nagelte die elektrifizierende Nummer wutentbrannt auf Papier, nachdem die Mutter von Queen Elizabeth II seinen schwarzen Packard hatte abschleppen lassen. Sie störte sich am Anblick des Leichenwagens während einer Spazierfahrt durch London. Treffender ließ sich jugendliche Rebellion nicht ausdrücken als in diesem krawalligen Rocksong, der in einem bis dato ungehörten Feedback-Finale endete. Der von Roger Daltrey betont abgehackt gesungene Satz „I hope I die before I get old” wurde zu einem legendären Zitat in der Popkultur und nahm den Punk um zehn Jahre vorweg.

Bei Konzerten mit The Who präsentierte Townshend „My Generation“ mit seiner „Windmühlen-Technik“. Dabei schlug er die Saiten seiner Rickenbacker mit einer kreisenden Bewegung des ausgestreckten rechten Arms an. Der Kunststudent wusste genau, wie eine Performance dramatisch wurde. Als einmal seine Kommilitonen im Publikum waren, wollte er ihnen zuliebe etwas besonders Spektakuläres tun. Also schlug er sein teures Instrument kurz und klein, dann blickte er verwirrt auf die Trümmer. Das wurde von den Mods derart bejubelt, dass er fortan bei jeder Show von The Who eine Gitarre schrottete.

Mit elf hörte der Pfadfinder Pete bei einem Segeltörn auf der Themse eine seltsame Musik in seinem Kopf. Das Stück war vollgepfropft mit Violinen, Celli, Hörnern, Harfen und Stimmen. Diese einzigartige musikalische Erfahrung wollte er als Erwachsener wieder aufleben lassen. Er entwickelte eine tiefe Bewunderung für den indischen Guru Meher Baba und den Jazzpianisten Keith Jarrett. Er war von Synthesizern fasziniert lange bevor man von Progressive Rock sprach.

The Who waren nicht irgendeine Rockband und Townshend alles andere als ein normaler Saitenheld. Er trug neben Jimi Hendrix dazu bei, dass sich ein breites Publikum an verzerrte Gitarren und aggressiven Klang gewöhnte. Er hat den Wortschatz der Rockmusik um Begriffe wie „Powerchord“, „Feedback“ und „Marshall Stack“ erweitert. Sein einzigartiger Stil ist eine Mischung aus Rhythmus- und Leadgitarre. Mit seinen Ideen hat er die Art und Weise, wie Rockmusik performt und präsentiert wird, grundlegend verändert.

Von klassischen dreiminütigen Singles wie „My Generation” (1965), „Substitute” (1966) und „I Can See For Miles” (1967) bis hin zu Songs-Zyklen wie „Tommy” (1969), „Lifehouse” (1971) und „Quadrophenia” (1973) etablierte Townshend sich als begnadeter Musiker und Songschreiber auf dem Feld des Rock. Seine Songs wurden in die Rock and Roll Hall of Fame und Grammy Hall of Fame aufgenommen. The Who spielten „See Me, Feel Me“ aus der Rockoper „Tommy” beim Woodstock-Festival just in dem Moment, als die Sonne aufging. Es war einer der großen magischen Momente beim Love& Peace-Festival und machte die Band in den USA schlagartig berühmt. Und die Show von The Who am 31. Mai 1976 im Charlton Athletic Football Club in London wurde als „lautestes Konzert überhaupt“ in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen.

Von den zwölf Studiowerken, die Pete Townshend für The Who geschrieben hat, ist ihm „Quadrophenia“ am liebsten. Das Konzeptalbum hat eine ganze Generation geprägt. „‚Quadrophenia’ ist eine Rockoper, die eine zusammenhängende Geschichte erzählt“, so Townshend im Interview mit dem Autor dieser Zeilen. „Ich bin sehr stolz darauf, was ich mit ihr erreicht habe. Sie hatte eine doppelte Funktion, nämlich die eines neuen The-Who-Albums und die der Wiedervereinigung von uns mit einigen unserer Fans aus der Anfangszeit, als The Who noch durch kleine Clubs tingelten. Viele von unseren frühen Fans waren natürlich Mods. Ich glaube, ‚Quadrophenia’ hat bei uns für eine Spielverlängerung gesorgt.“

„Quadrophenia“ ist eine Hommage an die britische Jugendkultur der Mods und an die 1960er Jahre. Sagen die Songs auch etwas darüber aus, was es heißt, heute jung zu sein? „Die Handlung könnte in jeder beliebigen Zeit stattfinden“, so Townshend. „In der Literatur gibt es viele Beispiele für diese Art von nicht eindeutiger Geschichte. ‚Der Fänger im Roggen‘ ist wohl die bekannteste. Benjamin Brittens ‚Billy Budd’ ist eine Oper über das Erwachsenwerden eines Mannes, die auf dem Meer angesiedelt ist. Das Milieu ist wichtig, aber das Gefühl, jung zu sein, ist universell.“

Den gesundheitsschädigenden Torheiten des Rockstar-Daseins hat der dreifache Vater und Ehemann der Musikerin Rachel Fuller stets widerstanden, aber ein Skandal hat sein Leben von Grund auf erschüttert: 2003 geriet Pete Townshend in den Verdacht, im Internet kinderpornografische Bilder gekauft zu haben. Er erklärte daraufhin, er habe zu dem Thema lediglich für ein Projekt recherchiert. Das Verhör durch die Polizei erlebte er als traumatische Erfahrung, aber ihm konnte letztendlich keine strafbare Handlung nachgewiesen werden. In seiner Autobiografie schrieb der bisexuelle Musiker später, dass er als Kind wahrscheinlich missbraucht worden sei.

Obwohl von Tinnitus und partieller Taubheit gequält, schrieb Pete Townshend voriges Jahr ein neues Album für The Who und seinen ersten Roman „The Age Of Anxiety“ (Das Zeitalter der Angst). Bei der Studioarbeit an „The Who“ soll Townshend einen Bogen um seinen noch immer kraftvoll singenden Bandkollegen Roger Daltrey gemacht haben. Rebelliert er heute – mit 75 Jahren – eigentlich noch gegen etwas oder jemanden?

„Nein. Mir ist aber immer noch daran gelegen, ein Spiegel meines Publikums zu sein und ihm etwas darzubieten, mit dem es etwas anzufangen weiß. Ich glaube nicht, dass ich jemals ein großer Rebell war. Mir wurde sogar oft vorgeworfen, viel zu passiv zu sein.“

Foto: Fabrice Demessence